L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

31e Année.--VOL. LXII.--N° 1598

SAMEDI 11 OCTOBRE 1873

|

DIRECTION, RÉDACTION, ADMINISTRATION 22, RUE DE VERNEUIL, PARIS. |

31e Année.VOL. LXII. N° 1598 SAMEDI 11 OCTOBRE 1873 |

SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÉTAIL 60, RUE DE RICHELIEU, PARIS. |

|

Prix du numéro: 75 centimes La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel, broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr. |

Abonnements Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; 6 mois, 18 fr.; un

an, 36 fr.; Étranger, le port en sus. |

LE PROCÈS DU MARÉCHAL BAZAINE.--Le Grand-Trianon.

SOMMAIRE

Texte: Histoire de la semaine.--Courrier de Paris, par M. Philibert Audebrand.--Les Théâtres.--Les Domestiques modernes, par M. Hippolyte Lucas.--L'esprit de Parti (suite).--Nos gravures.--Les Mystères de la Bourse (fin).--Bulletin bibliographique.--Revue financière.--Appareils Savalle pour la distillation.

Gravures: Le procès du maréchal Bazaine: le Grand-Trianon.--La pêche des huîtres (5 gravures).--Procès du maréchal Bazaine; une séance du Conseil de guerre siégeant à Trianon.--Nuka-Hiva: la reine Vaékéhu;--La reine Vaékéhu et ses fils.--Le déjeuner, d'après le tableau de M. Garaud.--Exposition universelle de Vienne: les appareils distillatoires de M. Saville.--Rébus.

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

Depuis la semaine dernière, un certain désarroi semble s'être mis de nouveau dans les affaires de la fusion qui paraissaient cette fois définitivement arrangées, ou à peu près. Tous les journaux du parti triomphaient. C'était trop tôt, paraît-il, ou peut-être prenaient-ils leurs désirs pour la réalité. Peut-être, aussi jugeaient-ils qu'ils avaient intérêt à ne pas dire toute la vérité. Dans ce cas, ils avaient tort; car s'il est un devoir qui s'impose aux journaux dans les circonstances actuelles, c'est celui de ne pas tromper le public. Or, c'était le tromper que de proclamer à son de trompe que le centre droit se trouvait en pleine conformité d'opinion et d'action avec la droite, quand, en réalité, chacun maintient ses positions, et qu'on n'est pas plus avancé qu'au premier jour; c'était le tromper que d'affirmer que la question du drapeau ne soulevait plus de difficultés, quand il est vrai que, sur ce point, l'Union le dit et doit être bien informée, «l'accord n'est pas fait». Non-seulement on est divisé encore sur la question du drapeau, mais on ne s'entend même pas sur les principes fondamentaux de la monarchie à restaurer.

Un événement important est venu ajouter à ce désarroi. C'est la publication d'une lettre adressée par M. Thiers à M. Bernard, maire de Nancy. Voici cette lettre datée du 29 septembre, dans laquelle l'ancien Président de la république décline l'invitation qui lui avait été faite de se rendre à Nancy. M. Thiers redoute l'agitation à laquelle pourrait donner lieu son voyage dans une ville qui l'appelle et qui se préparait à lui faire un sympathique accueil. «Sans doute, écrit M. Thiers, il est des calomnies qu'il faut savoir mépriser; sans doute aussi, au sein d'un pays qui serait fait aux mœurs de la liberté, l'agitation serait permise dans un moment où sans consulter la France, on prétend décider de ses destinées.» On voit que le chef de l'opposition n'est point la dupe des phrases toutes faites ni des hypocrites conseils par lesquels on voudrait enchaîner la protestation légitime de la moitié des représentants de la nation. S'il s'abstient d'aller soulever et recueillir à travers la France les ovations qui l'attendent et qui dans sa personne salueraient la république conservatrice, c'est parce qu'il le juge utile à la cause même de cette république. Les adversaires des «institutions existantes» auraient donc tort de compter sur le silence et la neutralité de M. Thiers; M. Thiers parlera, il agira! «Bientôt, écrit-il, nous aurons à défendre non-seulement la république qui, pour moi, reste le seul gouvernement capable de rallier, au nom de l'intérêt commun, les partis si profondément divisés, et qui seule peut parler à la démocratie avec une autorité suffisante... Nous aurons à défendre tous les droits de la France, ses libertés civiles, politiques et religieuses, son état social, ses principes qui, proclamés en 1789, sont devenus ceux du monde, entier.»

Il n'en faut donc plus douter; un combat, une bataille solennelle et décisive se prépare. Dans cette bataille, tous les fils de la Révolution combattront sous le même drapeau,--le drapeau tricolore, accepté sans réserve, ni restrictions d'aucune sorte, ni «mensonge», pour employer l'expression énergique de M. Thiers; ils combattront enfin sous les auspices et sous la conduite du libérateur du territoire. Ce n'est pas la première fois qu'en face de l'ancien régime, M. Thiers aura levé courageusement l'étendard de la Révolution de 1789; ce n'est pas la première fois qu'il aura pris les initiatives hardies et généreuses, et que la nation aura répondu à son appel. «La parole est à la France», écrivait naguère M. le comte de Chambord. Il ne restait plus qu'à savoir ce que disait et voulait la France: nous allons bientôt le connaître.

Avec cette, lettre, presque aussitôt suivie des déclarations républicaines des membres les plus considérables et les plus considérés du centre gauche, l'événement de la semaine a été l'ouverture, au Grand-Trianon, du procès du maréchal Bazaine, sous la présidence de M. le duc d'Aumale.

La loi veut que tout chef de corps qui capitule soit appelé à rendre compte de sa conduite au même titre qu'un commandant de vaisseau est appelé à rendre compte de la perte du bâtiment qui lui était confié.

Ce n'est pas seulement le maréchal Bazaine, mais ce sont tous les commandants des places de l'Est ayant capitulé dans la dernière guerre qui ont été soumis à cette loi et qui ont rendu compte de leur conduite devant un conseil d'enquête que présidait le maréchal Baraguey-d'Hilliers, assisté de quatre officiers généraux.

On peut se rappeler ce qu'ont été les avis émis par ce conseil d'enquête, car ces avis ont, en vertu d'une loi spéciale, été livrés à la publicité. Ces avis ont été sévères, à des degrés différents, pour presque tous les commandants de place, sauf pour l'officier qui commandait la petite place de Bitche.

Pour le maréchal Bazaine le blâme a été énergique, et surtout motivé de telle façon que l'Assemblée nationale comprit la nécessité d'exercer dans toute leur étendue les droits sévères qui lui étaient conférés en décrétant, dans sa séance du 16 mai 1872, la mise en jugement du maréchal Bazaine.

C'est en conséquence de cette décision que le ministre de la guerre délivra un ordre d'informer.

Le général Rivière, chargé de l'instruction, a entendu plus de 500 témoins. Son avis a été, après de longs mois de travail, que le maréchal devait être renvoyé devant la justice militaire pour y être jugé.

L'avis du général Rivière a ensuite été soumis au ministre de la guerre avec toutes les pièces à l'appui. C'est donc en conformité de cet avis, rendu après celui du conseil d'enquête, que le ministre de la guerre s'est décidé à convoquer le conseil qui vient de se réunir pour juger le maréchal Bazaine.

Les deux articles visés dans le rapport sont les articles 209 et 210 du Code militaire, ainsi conçus;

«Art. 409.--Est puni de mort avec dégradation militaire tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé avec l'ennemi, et rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé tous les moyens de défense et sans avoir fait tout ce que prescrivaient le devoir et l'honneur.»

«Art. 210.--Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni 1º de la peine de mort avec dégradation militaire si la capitulation a eu pour but de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur; 2º de la destitution dans tous les autres cas.»

Rien n'est modifié dans le nombre de voix nécessaires pour la condamnation. Il y a sept juges, il faut cinq voix pour la condamnation. Si l'accusé n'a que deux voix pour lui sur sept, il est condamné; s'il en a trois, il est acquitté.

Aucune récusation n'est permise à l'accusé. II n'a que le recours en révision.

Le conseil de guerre a déjà tenu trois audiences au moment où nous traçons ces lignes, et ces trois audiences ont été presque exclusivement consacrées à la lecture, qui n'est pas encore terminée, du rapport du général Rivière. Ce rapport très-net et très-bien fait, est, disons-le, accablant pour le maréchal. On n'attend pas de nous que nous le reproduisions, même en substance, vu sa longueur. Ce serait un travail long, difficile, et qui resterait, malgré tout, incomplet! De tels documents d'ailleurs demandent à être lus in extenso. Nous renvoyons donc nos lecteurs aux journaux quotidiens.

ESPAGNE

Les cortès se sont prorogées le 20 septembre jusqu'au 2 janvier prochain, laissant le chef du pouvoir exécutif, M. Emilio Castelar, investi d'une dictature sans limites.

Les efforts du gouvernement, qui semble entretenir l'espoir d'une reddition volontaire des insurgés de Carthagène, se concentrent principalement sur le renforcement des différents corps d'armée tenus en échec par les carlistes dans les provinces septentrionales. Déjà le général Moriones a pris le commandement provisoire de l'armée du Nord, dont le commandant définitif doit être, dit-on, le maréchal Serrano; le général Turon est allé se mettre à la tête des troupes de la Catalogne.

Bilbao est toujours cerné par les carlistes, qui, par contre, auraient abandonné l'attaque de Tolosa pour se replier dans les montagnes de la Navarre, à l'approche des renforts amenés par le général Moriones.

Les insurgés de Carthagène ont mis à exécution la menace dont l'intervention des amiraux étrangers avait jusqu'à présent fait retarder l'accomplissement; il ont bombardé Alicante, sous les yeux même des navires anglais, français et allemands, présents dans les eaux du port. Le 27 septembre au matin, les frégates insurgées Mendez-Nunez et Numancia ouvraient le feu sur le fort en ruines qui domine une partie de la ville et sur les fortifications qu'on avait élevées à la hâte. Les frégates portaient le drapeau rouge. Le Fernando-el-Catolica, qui les avait accompagnées d'abord, était allé faire à Villajoyosa, au nord d'Alicante, une expédition semblable à celle de las Aguilas; le Tetuan n'avait pu sortir de Carthagène, sa machine ayant refusé le service.

Le feu des frégates, mal dirigé, ne causa que peu de dommages; il y fut vigoureusement répondu par l'artillerie républicaine, commandée par ses anciens officiers. Près de cinq cents projectiles ont été lancés; plusieurs édifices, entre autres le palais du gouverneur civil, ont été atteints; onze personnes ont été tuées. A une heure, après une tentative pour s'approcher du quai, tentative que la batterie établie sur ce point arrêta, les frégates se retiraient, non sans avoir reçu des avaries notables, l'une d'elles à la remorque de l'autre.

ITALIE

L'anniversaire du plébiscite qui a consacré la chute du pouvoir temporel du pape, a été célébré jeudi 4 octobre, à Rome, au milieu de la joie «générale», avec force transparents représentant le roi Victor-Emmanuel, l'empereur Guillaume et l'empereur François-Joseph les mains entrelacées, force vivats en l'honneur de l'Autriche, mais surtout de la Prusse, et plusieurs douzaines d'orchestres faisant retentir les places publiques de l'air national prussien.

M. Minghetti paraît désireux de hâter le plus possible la convocation du Parlement. La nouvelle a été donnée que, dans un récent conseil des ministres, le gouvernement aurait décidé de clore la session actuelle de la Chambre et de fixer aux premiers jours de novembre l'ouverture du prochain Parlement. On dément aujourd'hui, à Rome, le bruit que le ministère ait l'intention de présenter un projet d'appendice à la loi sur les garanties pour régler les rapports de l'Église avec l'État.

Toutefois on maintient que M. Vigliani, étudie en ce moment un projet de loi qui, tout en respectant la liberté du clergé, marquerait le point où cette liberté se changerait en licence et se transformerait en délit commun.

Courrier de Paris

Mme Marie Rattazzi est de retour; elle a repris ses réceptions. D'autres hésitent ou attendent. Quant à elle, à peine revenue, elle s'est empressée de donner à souper à ses amis. Ceux qui sont venus sont les mêmes qu'on voyait autour d'elle pendant le dernier hiver. On pourra dire que c'est un monde un peu bigarré, d'accord; il n'en faudra pas moins reconnaître que c'est l'amalgame le plus joyeux qu'on puisse voir. D'anciens dignitaires s'y montrent, d'abord comme le dessus du panier, des diplomates d'autrefois, un ex-chambellan, des naufragés de la politique, deux ou trois académiciens; au milieu de tout cela, des peintres, des journalistes, des musiciens, ce qu'Horace appelle ambubaja rum collegiæ. A la musique de l'hôtesse se marie la bonne chère; à la causerie la danse. Quand la neige poudre nos toits à frimais, il ne faut pas que l'hôtel soit trop morose. On improvise alors un petit théâtre, où la maîtresse conserve le privilège de jouer les premiers rôles. Au milieu de Paris, tel qu'il est en ce moment, rien de plus curieux qu'un tel train de vie où chaque jour se change en fête. La résidence de la Petite Princesse, comme on l'appelle encore, ressemble à une découpure du joli tableau sur lequel Watteau a jeté, il y a cent ans, les groupes de la Comédie italienne.

Ce qu'il y a de plus remarquable là-dedans, c'est que rien n'arrête jamais la marche de ces loisirs. Notez qu'il y a tantôt quinze ans que cela dure. En 1858, c'était tantôt à Aix-les-Bains, tantôt à Annecy. Eugène Sue est mort, par là, un jour, subitement ou à peu près; la Petite Princesse, qui était un peu son élève, a-t-elle pleuré? Oui, dit-on, mais la musique, le théâtre, les bons moments n'ont pas chômé pour si peu. On est revenu à Paris, on s'y est installé; on a appelé autour de soi des personnalités graves et l'on est parvenu à en faire des personnalités folâtres, Sainte-Beuve y venait, Sainte-Beuve qui toussait pour rire quand il faisait Joseph Delorme; le père Viennet y récitait ses fables; M. Dupin aîné y jouait au whist; on y coudoyait aussi le dieu Ponsard. Toutes ces étoiles ont disparu; avec elles, l'empire est tombé, les cousins sont partis, probablement pour toujours; eh bien! n'importe, la jolie vie a continué, et il y a mieux, le veuvage s'est présenté pour la seconde fois, la jolie vie poursuit son cours, et elle sera un désagréments de cet hiver.

La politique est partout avec ses fureurs, ses appétits, ses nuits blanches, ses rêves et ses déceptions. Dans les deux faubourgs, cette grande dame consacre son énergie à accoupler des chiffres qui se sont fait cinquante ans la guerre; telle autre use ses yeux et son aiguille à broder des cocardes. La Petite Princesse n'en est plus là, Dieu merci. Elle sait la fable du chien qui jette la proie pour l'ombre. Elle ne veut plus d'illusions. Elle s'en tient philosophiquement au plaisir qui se présente aujourd'hui sans s'embarrasser de ce que pourra être demain. «Cueille l'heure présente.» Carpe diem. Elle s'amuse, elle demande qu'on s'amuse chez elle et autour d'elle, et n'admet rien de ce qui serait étranger à l'action de s'amuser. A sa première soirée, on a beaucoup admiré son buste nouveau par Clésinger, trop décolleté, paraît-il, mais tout le monde sait bien aussi que c'est le genre du sculpteur qui a fait la Femme à l'aspic. Il y avait aussi un portrait de la même par un peintre italien.

A propos de princes, un de nos confrères en chronique vient de nous apprendre de quelle façon comique le gardien du château d'Amboise a été récemment congédié. On doit se rappeler que ce vieux nid de vautour, bâti sur le haut d'un roc, théâtre de tant de drames, de fêtes et de crimes, appartient aujourd'hui à la famille d'Orléans. C'est pour cette raison que Louis-Philippe avait fait de ces murs de granit la prison d'Abd-el-Kader et de toute sa smalah. En décret de Napoléon III avait bien confisqué Amboise, mais l'Assemblée nationale a biffé la disposition qui concerne ce domaine. Or, il y a quelque temps, un jeune couple s'abattait au milieu des galeries en ruines. Mari et femme, ils avaient tout visité, la merveilleuse chapelle dans laquelle Charles XIII s'est marié, le parc au milieu duquel on voit le tombeau de Léonard de Vinci, l'incomparable voie souterraine qu'on parcourait en carrosse avec des flambeaux. Il ne restait plus à voir que le balcon, où la tradition dit que La Renaudie et ses compagnons ont été pendus. Voulant d'ailleurs jouir du point de vue qu'on a de là sur la Loire, le jeune étranger ouvrit brusquement une des fenêtres.

--Eh! là-bas, s'écria le gardien en s'avançant, dites donc, vous, fermez donc cette fenêtre, que vous venez d'ouvrir sans ma permission.

--Mon brave homme, répondit le jeune monsieur, je suis ici chez moi; je m'appelle le comte de Paris.

Il se peut que le fait soit vrai, mais si le gardien a été congédié, c'a été pour avoir dit autre chose.

Pas plus tard que l'an dernier, le hasard m'ayant poussé par là, ce même gardien, le cicérone le plus discret qu'on ait jamais vu, nous exposait à un officier d'artillerie et à moi tout ce qui s'était passé de mystères dans cet endroit terrible. Il nous disait les visites soudaines de Louis XI, escorté de Tristan l'Hermite, son compère; il nous racontait l'arrivée soudaine d'Henri III amenant lui-même ses prisonniers après avoir assassiné les Guises à Blois. Tout à coup il nous fit entrer dans la partie du château qui est demeurée la plus habitable.

--Ah! quant à ça, reprit-il, ça n'est plus du moyen âge, c'est du moderne. Ces magnifiques galeries, vous le voyez, ont été découpées en une multitude de petits cabinets à la parisienne, des cages à poulets. Ainsi l'a voulu, sur la fin du règne de Louis XVI, un certain prince de Penthièvre, le propriétaire du temps. Le pauvre homme! la pauvre cervelle! Ses petites bâtisses ont masqué les salamandres, les fleurs de lis, les grandes moulures. C'était un bourgeois, ce Penthièvre et, par dessus le marché, il avait le désagrément d'être le beau-père d'un assez mauvais garnement appelé, je crois, Philippe-Égalité. Pour ne parler que d'architecture, il n'y entendait goutte. Tenez, quand Napoléon III a passé par ici, je lui ai montré tout ça, le chef-d'œuvre du Penthièvre. Il en riait comme moi. Je vous laisse à penser si l'empereur et moi nous nous sommes fait alors une pinte de bon sang.

Il n'y aurait rien de risqué à supposer que notre susdit gardien qui faisait ce boniment à tous ceux qui visitaient le château, l'a répété au comte et à la comtesse de Paris. On conçoit dès lors le dénoûment annoncé par notre confrère en chronique, c'est-à dire la destitution de l'homme qui a la langue trop bien pendue.

Un peintre de talent vient de disparaître; Edwin Landseer vient de mourir à l'âge de soixante-six ans; c'est une perte pour l'Angleterre qui ne donne pas souvent naissance à des artistes de cette trempe. Peu d'animaliers auront produit autant de sensation. Edwin Landseer ne manquait pas de défauts sans doute; il voyait les choses trop en joli. Toutes les scènes qu'il décrivait étaient d'une propreté irréprochable; ses basses-cours avaient l'air d'un boudoir; chacune de ses écuries peut lutter d'élégance avec le salon d'une lady. Et ses chevaux! et ses chiens! quelles bêtes toujours soigneusement brossées, lustrées, cirées, époussetées! Cinq ou six de ses tableaux, reproduits par la gravure, sont répandus à profusion dans les deux mondes. Tels sont Les chiens du mont Saint-Gothard (1829), La chasse aux faucons (1832), Les animaux à la forge (1835), Sauvé! (une très-belle scène d'inondation qui date de 1856).

Celle de ses toiles qui a obtenu le plus de succès est une page familière de la vie de l'auteur d'Ivanohé. Qui n'a vu Sir Walter Scott et ses chiens? Le laird d'Abbotsford, sa belle tête carrée, si puissante et si calme, son œil si vif, tout cela s'harmonisant à merveille au milieu de ces beaux peintres d'Écosse dont le grand romancier avait voulu faire ses meilleurs amis. Assurément le jour où Landseer a composé cette scène, il a fait un tableau d'histoire. Nous n'aimons plus les parallèles; nous ne sommes plus à l'époque des pendants, mais combien on aurait aimé à voir, en regard de sir Walter Scott et ses chiens, lord Byron et son ours à Newstead-Abbey! Mais lorsque le fou sublime qui devait écrire Don Juan menait la vie romantique dans son château, Edwin Landseer n'était encore qu'un enfant et s'exerçait à peine à tailler ses crayons.

Nos voisins d'outre-Manche ont une qualité dont on ne saurait trop faire l'éloge. Une fois le talent admis par eux, consacré par la Renommée et ses trompettes, ils lui jettent l'or à pleines mains. Edwin Landseer a pu voir quelle différence il y avait entre la réputation dans la Grande-Bretagne et la réputation en France. Chez nous, ce n'est le plus souvent qu'un vain bruit, sauf annexe, sans couronnement d'aucune sorte; chez les Anglais, c'est la conquête de toutes les jouissances sociales, une maison, une famille, la vie intime s'appuyant sur la richesse, ou, pour le moins, sur l'abondance. Ce peintre qui faisait si bien les chiens et les chevaux pouvait s'acheter, à son tour, une résidence, mieux qu'un cottage, un beau toit d'ardoises au milieu des prés, une écurie, un chenil, des poules, un étang, des bois dont l'ombre et le murmure lui appartenaient. Tous ces boni de la gloire ne le mettaient pas, il est vrai, à l'abri des malignités de la critique; mais quel est l'heureux du monde que l'épigramme des contemporains a jamais épargné?

«Votre Landseer, écrivait un jour une feuille satirique, il a du talent, du talent sans aucun doute, mais toujours, toujours le même talent. Il fait des chiens et des chevaux, rien que des chevaux et des chiens. On prétend qu'il a fait une fois un cerf; ce devait être pendant l'année de la comète. Ça ne s'est pas renouvelé. En certain jour, lord Devons.... a voulu lui faire faire le portrait d'un très-joli cochon blanc et rose dont il est l'inventeur; Landseer s'est mis à l'œuvre, et, au bout du compte, son cochon, était un chien. N'est-ce pas à donner envie de le mordre?»

Puisque tout change sans cesse autour de nous, il faut bien admettre qu'il y a aussi une mobilité raisonnable dans ce que Talleyrand appelait: Le grand art de la gueule. On ne mangeait plus du temps de Scarron comme on avait mangé à l'époque de Rabelais. On ne dînait déjà pas avec Brillat-Savarin, sous la Restauration, comme on avait dîné avec Barras, sous le Directoire. Tout cela pour vous dire qu'on s'occupe en ce moment même de codifier la table, ses frontières, ses lois et sa pénalité. Le dernier Code gourmand, qui est d'Horace Raisson, le premier collaborateur d'H. de Balzac, date de 1827, c'est-à-dire qu'il est âgé d'un demi-siècle. Evidemment c'est un code à mettre à la réforme.

Avant que ce livre typique ne soit remplacé par celui qu'on prépare, il est tout simple qu'on jette sur son contenu un dernier coup d'œil, une sorte d'adieu. En trois cents pages il résumait toute la science éparse dans les admirables préceptes de l'École de Salerne, dans Berchoux, dans Henrion de Pansev, dans Brillat-Savarin, déjà nommé, dans Carême, dans les cinquante tomes qui forment les Annales du Caveau, et, en un mot, dans les œuvres succulentes de tous ceux qui se sont religieusement occupés de faire de la table,--ce qu'elle doit être,--le pivot de la civilisation moderne. Que de choses curieuses dans ce vieux livre! mais aussi que de choses que nous ne comprenons déjà plus! Ainsi, sous forme d'annotation, le Code gourmand cite deux vers du Don Juan de Byron:

«Rien de plus délicieux dans la vie que le coin du feu, une salade de homards, du champagne et la causette.»

Du champagne, même du Moël, en même temps que la salade de homards, cela serait considéré de nos jours tout à la fois comme une hérésie et comme un barbarisme.--Mais voyez la contradiction! Byron est le même qui écrivait de Venise à Thomas Moore: «Ah! mon ami, pourquoi faut-il qu'on mange? Manger, boire; boire, manger, c'est travail de bête! Le bruit de la mastication et de la trituration est celui qui m'afflige le plus. Je ne puis surtout me décider à voir manger les femmes. Si la belle mâchait un os de poulet à côté de moi, je serais capable de la poignarder avec ma fourchette!»--Voilà encore une chose que le temps a bien changé. Aujourd'hui la mode est que les femmes mangent beaucoup.--Que l'ombre du grand poète vienne faire un tour à Paris un de ces soirs, à l'heure où les cabarets allument les bougies, et elle en verra de drôles sous ce rapport!--Non-seulement les femmes mangent grandement, mais elles commencent à boire avec une certaine bravoure. Il y a mieux, c'est une fort jolie femme, une actrice qui a déterré dans une lettre de Voltaire à d'Alembert ce tronçon de prose: «Je ne connais de sérieux ici-bas que la culture de la vigne.»

Pour en finir avec le Code gourmand en train de trépasser, je signalerai encore une proposition surannée de cet ouvrage. A la page 180 on lit ce qui suit; «Quand vous verrez un poète boire de l'eau pendant tout le dîner, pariez hardiment que c'est un poète didactique.» Or, les contemporains ont pu être témoins de plusieurs faits qui battaient cette manière d'aphorisme en brèche: 1º Béranger buvait de l'eau; M. Ernest Rendu le lui a même amèrement reproché: «Il chantait le vin et buvait de l'eau; il chantait aussi le Dieu des bonnes gens et il avait la simplicité de croire à ce dieu-là»; 2º Alexandre Dumas père aussi était un buveur d'eau (et il n'était guère didactique); 3° Par contre, Sainte-Beuve buvait du Chambertin, et c'était l'homme enseignant, l'homme des compas, des règles et des mesures.--Mais le Code gourmand de 1827 n'est plus; le Code gourmand de 1873 va venir en même temps que les vraies truffes et les bécasses. Disons comme Alceste: «Nous verrons bien.»

Philibert Audebrand.

LA PÊCHE DES HUÎTRES

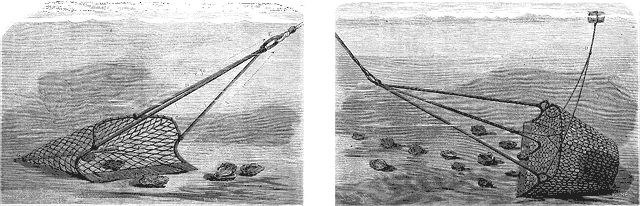

PÊCHE A LA DRAGUE, A L'AVIRON, RIVIÈRE DU TRIEUX.

Drague de rivière pour petites embarcations.

Drague des bateaux Cancalais et Granvillais.

Bateaux dragueurs d'huîtres de la côte anglaise de

Dungeness.

Cutters pêcheurs d'huîtres de la côte de Plymouth.

LES THÉÂTRES

L'Opéra.--La Mélodie, études complémentaires vocales et dramatiques de l'art du chant, par G. Duprez.

Depuis quelque temps le théâtre de l'Opéra, toujours en cherche de premiers sujets, nous a fait entendre des débutantes. Si nous n'avons pas parlé de ces tentatives de notre Académie de musique, c'est qu'elles n'ont pas été heureuses. Les étoiles nouvelles découvertes par M. Halanzier ont fait une apparition de quelques soirées au ciel de l'Opéra et se sont éclipsées. Ces exhibitions de talents d'une soirée n'ont pas eu de lendemain et les grands rôles de femme attendent toujours leur interprète. Mlle Ferrucci, que nous avons entendue hier dans les Huguenots, nous semble devoir être plus heureuse que ses devancières, et il pourrait bien se faire que l'Opéra gardât cette pensionnaire, qui, croyons-nous, peut lui rendre quelques services.

Mlle Ferrucci est une fort belle personne à laquelle l'émotion, dans cette première soirée, enlevait sans doute ses moyens de tragédienne lyrique, car elle a joué avec un embarras extrême ce grand rôle de Valentine; mais la débutante, dont l'organe est bien faible et bien insuffisant dans le registre grave, a une voix des plus heureuses et des mieux timbrées à l'octave supérieur. La note est claire, vibrante, chaleureuse; le clavier roule, résonne avec une grande égalité. Mais tout cela est bien loin encore de constituer un réel talent, et la cantatrice tant cherchée est encore à trouver.

Quelle cause a donc rendu si rare ce phénomène si fréquent autrefois? Voici M. Strakosch, l'homme à coup sur des grandes découvertes en ce genre; grâce à lui nous allons voir renaître ce malheureux Théâtre-Italien, mort faute de sujets. Eh bien, M. Strakosch lui-même cherche, à l'heure qu'il est, une virtuose; il nous promet de nous faire entendre une série de jeunes talents. A voir la liste de ses pensionnaires, vous diriez tout le personnel d'un Conservatoire: belles promesses; mais des promesses pour l'avenir. Rien qui s'impose encore par le talent reconnu. Les impresarii de l'autre côté des Alpes ne sont pas plus heureux que M. Strakosch et M. Halanzier. Un de mes amis qui vient de parcourir toute l'Italie n'a pas rencontré une seule chanteuse sur les théâtres de Milan, de Venise, de Florence et de Naples. Il ne faut pas s'y tromper, l'art du chant se perd de jour en jour. Et pourquoi? C'est que les artistes qui ne peuvent ni ne veulent attendre, se précipitent trop rapidement sur la scène. C'est qu'ils ébauchent à peine quelques études pour entrer immédiatement en jouissance des moyens vocaux que la nature leur a donnés. Malgré les théories nouvelles, l'éducation sérieuse est indispensable pour un tel art.

C'était l'opinion du fameux Lagingeole, de l'Ours et le Pacha.--Mais c'est merveilleux! disait Schahabaham; comment avez-vous pu rendre cet ours musicien?--En lui apprenant la musique. Contrairement à cette méthode, ce que les chanteurs apprennent le moins à l'heure qu'il est, c'est la musique. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, l'enseignement fait défaut partout. De toutes parts on le néglige. Les maîtres eux-mêmes semblent avoir abandonné ce travail excellent qui répandait la saine et robuste instruction musicale par les solfèges et les vocalises. Cette pédagogie de l'artiste a été délaissée. Et pourtant que d'ouvrages précieux elle avait produits: et les Exercices et Vocalises, par Crescentini, et les Exercices, de Garcia. Les variations vocales sur une phrase, et l'excellente Méthode d'artiste, de Mme Conti-Damoreau, et les Gorgheggi e solfeggi, de Rossini, les Vocalises élégantes, de Guillot de Sainbris, et enfin ce précieux Recueil de Vocalises, de Bordogni, ces morceaux d'un goût exquis, d'une science parfaite, dans lesquels se résumaient tout l'enseignement vocal de l'école italienne.

Le goût change; si parfaite que soit cette petite bibliothèque classique du chanteur, il faut la renouveler; aussi avons-nous ouvert avec le plus grand intérêt ce volume qui a pour titre: La Mélodie, et qui complète le Traité de l'art du chant publié par M. Duprez en 1845. M. Duprez est peut-être à l'heure qu'il est la seule gloire qui existe encore de ce grand passé qui compta tant d'illustres chanteurs. Son passage au théâtre a été lumineux, éclatant. Lorsque l'admirable chanteur se retira de la scène, son enseignement devint des plus féconds; nous lui devons des talents hors ligne; son école se maintint dans les doctrines les plus nobles et les plus pures. Elle se répandit dans le public à l'aide de cet art du chant que nous venons de citer; aujourd'hui il se complète par ces études vocales et dramatiques. Ce n'est pas seulement pour le clavier vocal que le maître a écrit ces exercices; si le développement de la voix gagne à ces études savamment dirigées, le goût du chanteur, dans les passions et les sentiments à exprimer, y bénéficie plus encore. L'enseignement s'élève au style et dans les morceaux de chant, et dans les études dramatiques, et dans les grands airs que M. Duprez a tirés de ses propres œuvres. Il y a là de fort belles pages; mais ce qui me frappe le plus, c'est l'habileté apportée dans cette progression d'études.

Pour donner plus d'autorité encore à cet important ouvrage, M. Duprez a fait un choix dans les classiques du chant. Il a cherché, en les transcrivant, les plus beaux morceaux des siècles passés, les plus grandes inspirations de ces maîtres qui ont nom: Carissimi, Cesti, Campra, Léo, Porpora, Pergolèse, Gluck, Sacchini, Cimarosa, Mozart, Méhul, et qui dans ces chefs-d'œuvre portèrent l'art du chant à sa plus haute et sa plus puissante expression dramatique. Cette seconde partie de l'ouvrage de M. Duprez forme mieux encore qu'un curieux recueil; en s'ouvrant à l'année 1500, pour finir avec le commencement de ce siècle, elle donne dans ces pages savamment choisies une sorte d'histoire de l'art qui se traduit elle-même par les œuvres de ses maîtres immortels.

M. Savigny.

P.-S.--A voir mardi dans la salle Ventadour restaurée avec goût ce monde élégant d'étrangers et de Parisiens, on se serait cru aux beaux jours du Théâtre-Italien. La nouvelle direction de M. Strakosch s'annonce donc sous les auspices les plus favorables, puisque le public a répondu avec empressement à son appel. C'est à elle à répondre maintenant à la sympathie du public pour ce théâtre. M. Strakosch nous fait les plus belles promesses, et il est homme à les tenir. Si nous parlons de cette première soirée, c'est pour signaler l'ouverture de la salle Ventadour, et pour annoncer la rentrée de deux excellents artistes, MM. Zucchini et Delle-Sedie dans Don Pasquale, qu'on a fort applaudis l'un et l'autre. Une jeune artiste, Mlle Belval, a débuté dans le rôle de Norine. Mlle Belval a une voix agréable, mais bien mince. Elle chante avec goût; mais elle compromet un peu son succès par des façons un peu brusques, pour ne pas dire cavalières.

M. S.

LES DOMESTIQUES MODERNES

Le duc de R...., ex-ambassadeur, ex-pair de France, ex-sénateur; et, plus heureusement pour lui, grand propriétaire foncier, était assis après son déjeuner dans son cabinet de travail, devant son bureau, les yeux plongés dans la lecture d'un rapport d'une des entreprises industrielles auxquelles il prête son concours, pour utiliser ses loisirs. Le duc de R... est un homme très-fin, très-expérimenté, très-rompu aux affaires, dont on recherche les judicieux conseils. C'est, en outre, un homme du plus bienveillant esprit, et d'une courtoisie à toute épreuve, surtout vis-à-vis de ses inférieurs. Justin, son valet de chambre, entra et déposa quelques brochures devant lui.

Le duc, au bout de quelques instants n'entendant pas Justin s'en aller, releva la tête, et le vit tourner sa casquette entre ses doigts comme un domestique embarrassé qui désirait évidemment avoir une conversation importante avec son maître, et qui ne savait trop par où commencer.

--Vous avez quelque chose à me dire, Justin?

--Oui, monsieur le duc, si c'est un effet de votre bonté!

--Parlez, quoique je sois très-occupé en ce moment.

Justin continuait à tourner sa casquette et se taisait.

--Est-ce de votre prochain mariage avec Justine, la femme de chambre de la duchesse, que vous voulez m'entretenir?

--Ce n'est pas précisément du mariage qu'il s'agit, mais c'est un peu à propos de ce mariage que je me décide à faire à M. le duc une communication.

--Une communication! cela annonce quelque chose de grave.

--Assez grave en effet!

Le duc le regarda Fixement et, habitué à lire dans la pensée des autres, lui dit;

--Vous venez me demander une augmentation de gages!

--C'est cela même, répondit Justin, soulagé d'avoir été deviné.

--Je vous ai pris tout enfant sur ma terre de R... Je vous ai fait élever; je vous ai amené un peu gauche à Paris, mais vous vous êtes formé vite au service, vous êtes intelligent. Je ne suis pas mécontent de vous. Vous avez eu douze cents francs d'abord, vous en avez dix-huit aujourd'hui; je porterai vos gages à deux mille francs; voyez si la duchesse veut faire pour Justine ce que je fais pour vous. La duchesse a sa fortune personnelle.

--Beaucoup plus considérable même que celle de M. le duc, ajouta Justin.

--C'est vrai, dit le duc, avec un léger mouvement de surprise.

--Justine est entrée chez la duchesse pour lui faire sa réclamation, mais nous sommes loin de compte, monsieur le duc.

--Comment, loin de compte? s'écria le duc avec un étonnement plus prononcé.

--Oh! oui, les gages que vous m'offrez ne sont pas en rapport avec la fortune de M. le duc, ni avec les règlements de l'Union.

--Ma fortune, l'Union!... Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'entendez-vous par l'Union.

--L'Association générale des domestiques... M. le duc n'en a donc pas entendu parler. Nous avons eu déjà plusieurs assemblées... Nous avons fait venir de Londres un guide, un leader, un homme très-habile, un orateur qui s'exprime en très-bon français, et qui nous a enseigné nos droits...

--Et vos devoirs, sans doute, dit le duc à moitié étourdi par cette révélation inattendue.

--Et nos devoirs aussi. Nous devons à l'Union un schelling, 1 fr. 25. par semaine, comme en Angleterre, pour les frais généraux, et pour le cas où une grève serait nécessaire.

--Ah! c'est différent, dit le duc, qui avait repris tout son sang-froid, je faisais naïvement allusion à vos devoirs envers vos anciens maîtres: la reconnaissance, par exemple, qui a toujours passé pour une vertu.

--La reconnaissance abaisse la fierté de l'homme, monsieur le duc, tout doit se passer raisonnablement à notre époque, et si j'osais employer une expression toute récente, contractuellement.

--Et quel est le contrat que vous avez à me proposer.

--Ce n'est pas moi qui en ai déterminé les conditions, monsieur le duc, l'Union ne permettra pas désormais un mode de rétribution ad libitum.

--Je m'aperçois que vous êtes devenu très-instruit, M. Justin. L'anglais, le latin, ne sont plus pour vous des langues étrangères.

--M. le duc doit être fier de ce progrès qu'il veut bien remarquer, puisque c'est lui qui m'a fait apprendre à lire, à écrire.

--Et à compter. Vous avez vraiment profité de l'éducation. Mais je suis curieux de savoir quel est au juste ce mode de rétribution.

--Ah! Il est bien simple. Un salaire proportionnel tout bonnement: cinq pour cent sur la fortune du maître dans les grandes maisons. Or M. le duc ayant cent mille francs de revenus, en bons biens au soleil, comme son notaire peut en témoigner, et madame la duchesse en ayant deux cent mille de son chef!...

--Cela fait que vous me demandez cinq mille francs de gages par an, et que Justine se hasarde à en demander dix mille à la duchesse.

--Voilà tout. N'est-il pas temps que, sans bouleverser la société de fond en comble, comme le veulent des gens avancés, l'inégalité des conditions humaines soit justement adoucie.

--Je vois avec plaisir que vous n'êtes pas encore de ceux qui demandent à retourner du haut en bas l'échelle sociale, et que vous n'exigez pas que je devienne votre valet de chambre...

Justin ne prit pas garde au ton railleur du duc, et crut qu'il adressait des compliments sincères à l'Union dont il était membre.

--Oh! nous respectons, s'écria-t-il, les faits accomplis, les positions acquises, tout en essayant d'améliorer notre industrie.

--Ne vous servez pas de ce mot d'industrie, M. Justin, on le prend quelquefois en mauvaise part; on en a fait un ordre, et, comme vous avez l'esprit très-progressif, vous pourriez être tenté d'y prendre un grade.

--Je voulais dire, pour améliorer nos moyens, d'existence, reprit Justin un peu déconcerté; mais, après tout et entre nous, M. le due, ne pourriez-vous pas convenir que vos aïeux ont abusé des miens...

--Vos aïeux, M. Justin, répondit le duc quelque peu froissé, étaient de bons et loyaux fermiers que mes aïeux, à moi, ont nourri dans leurs terres durant des siècles, et qui seraient bien étonnés de votre langage...

--Que voulez-vous! C'est le langage du jour. Les temps de sacrifice et d'abnégation sont passés. Chacun ne doit avoir en vue que son bien-être ici-bas. Si vous entendiez notre leader...

--Je me priverai de cette distraction.

Le duc avait de la peine à se contenir, mais il ne se départait pas de sa politesse habituelle.

--Finissons, dit-il en se levant, je réfléchirai.

Justin allait se retirer sur le geste de son maître, lorsque la duchesse, moins patiente que son mari, entra avec impétuosité dans le cabinet du duc, suivie de Justine, dont le bonnet était hardiment posé sur l'oreille.

--Croiriez-vous bien, M. le duc, dit la duchesse à demi suffoquée, que cette effrontée de Justine est venue me proposer d'élever ses gages à dix mille francs par an...

--Et qu'avez-vous répondu, chère amie? repartit froidement le duc.

--Je l'ai chassée.

--Monsieur Justin, reprit le duc en se tournant vers son valet de chambre d'une façon significative, les femmes mettent les points sur les i.

--Vous me chassez aussi? dit Justin.

--Vous savez que je n'aime pas les gros mots. Mais vous pouvez suivre Justine, bien digne d'être votre compagne...

Justine s'approcha de Justin et lui dit à l'oreille.

--Préviens le cocher, je vais prévenir la cuisinière, la grève va commencer par nous.

--Ils se retirèrent à reculons d'un air insolent et, sur le seuil du cabinet, Justin dit brusquement:

--On fait ce qu'on peut, pour prévenir les révolutions et voilà comment on est reçu!...

--C'est trop fort, s'écria le duc en cherchant sa canne... La duchesse l'arrêta.

Après la sortie de Justine et de Justin, le duc et la duchesse se regardèrent les larmes presque aux yeux; ils s'assirent et causèrent longtemps des jours de leur enfance, où les serviteurs de leurs nobles parents faisaient presque partie de la famille... Que les temps étaient changés!...

La journée s'avançait. Vers l'heure du dîner, la duchesse sonna machinalement, personne ne vint de la maison à son appel, si ce n'est le concierge resté à son poste, et qui lui apprit que la maison avait été désertée par tous les gens.

--Comment allons-nous dîner, s'écria la duchesse...

--Prends mon bras, lui dit galamment le duc, nous irons dîner en tête-à-tête dans quelque restaurant du boulevard; il faut s'accommoder à tout.

--Mais ce soir, reprit la duchesse un moment abattue, comment me passer des soins de ma femme de chambre...

--Je vous demanderai la permission de la remplacer, reprit le duc, et il lui serra affectueusement la main; ils sortirent à pied, et je les rencontrai chez Brébant. C'est ce qui fait que j'ai su cette histoire un des premiers.

Hippolyte Lucas.L'ESPRIT DE PARTI

LE CHARIVARI

1832

On a tort de prétendre que la Restauration ne protégeait pas l'industrie. Elle était trop dévote pour ne pas encourager les fabriques.

Il y a, prétend Odry, cette différence entre les moutons et les valets du ministère qu'on marque les premiers quand ils sont à vendre et les seconds quand ils sont vendus.

Monsieur le président de la Chambre a dit avant-hier: «Je mets aux voix le chiffre le plus élevé.» Une faute typographique lui fait dire dans un journal ministériel: «Je mets les voix au chiffre le plus élevé.»

On suspend les pièces qui déplaisent; on suspend les journaux qui gênent. La censure est décidément commuée en suspension.

Si le peuple, disait hier un député, s'avisait à son tour de suspendre tout ce qui le froisse, le budget pourrait bien être suspendu.--«Dieu nous en préserve, répondit M. de Corcelles, il est déjà bien assez élevé.»

Un inventeur de nouvelles lampes dit dans son prospectus, pour les faire valoir, qu'elles servent à l'éclairage du bureau de la Chambre des députés. C'est une triste recommandation.

Un journal ministériel dit ce matin que la monarchie est le seul remède qui puisse guérir les maux de la France. Il n'y a pourtant que les imbéciles qui croient encore à la médecine Leroi.

S. M. Louis-Philippe vient de donner son..... nom à une nouvelle rue.

1833

On assure qu'il a été question au parquet de saisir le Journal du Commerce, à cause d'une annonce qui commence ainsi: «Tous les fruits verts et notamment la poire, ne seront pas de conserve cette année.»

On nous dit que la République pâlit. C'est probablement qu'elle n'a pas à rougir comme certaines gens.

Nous jouissons d'une immense liberté...

N. B.--Ce carillon est de M. de Broglie.

M. Thiers a dit: «J'ai une foi absolue dans la durée du système que j'ai l'honneur de servir.»--Il faut que M. Thiers soit bien crédule.

Nous n'avons jamais été moins libres que depuis que nous vivons sous la meilleure des républiques. On a bien raison de dire que le mieux est l'ennemi du bien.

Le juste milieu est gardé à Paris par l'amour des citoyens et par six régiments d'infanterie, quatre de cavalerie et deux d'artillerie.

Un journal ministériel dit ce matin qu'en fait de République la meilleure ne vaut rien. C'est ce que nous répétons tous les jours à ceux qui prétendent que nous vivons sous la meilleure des républiques.

Eh bien! que dites-vous de la mère de votre roi? demandait dernièrement M. de Schossen à M. Berryer.--Et vous, répliqua celui-ci, que dites-vous du père du vôtre?... (Historique.)

A propos des bruits qui courent sur l'intention qu'aurait le juste milieu d'employer quelque jour contre le peuple les nouvelles fortifications de Paris, le Journal des Débats s'écrie: «S'imagine-t-on donc avoir à faire à un despote imbécile?» A un despote non.

On assure que l'on va abolir le bureau des longitudes pour le remplacer par un autre beaucoup plus convenable sous l'ordre de chose actuel, c'est-à-dire par un bureau des platitudes.

Désormais le juste milieu nous parlera par la bouche.... des canons.

Les forts autour de Paris seront détachés. C'est comme les cours.

Voici comment les choses se passeront dans l'affaire des fortifications de Paris: d'abord le corps de la place, puis un épaulement, puis un rempart, puis un fossé, et au bout du fossé...

Avant-hier la monarchie citoyenne a reçu la visite de M. Vitet, l'inspecteur des ruines.

Il n y a rien de tel qu'une clef d'or pour ouvrir et fermer une chambre à volonté.

Un journal ministériel s'étonne qu'il se rencontre des gens qui osent se moquer de la majorité; car jamais, ajoute-t-il, on ne vit de Chambre plus imposante. C'est précisément ce dont se plaignent les contribuables.

La Gaîté nous annonce une prétendue première représentation de la Fête du voleur. Il nous semble que nous avons déjà vu quelque chose dans ce genre (1).

Note 1: Ce carillon est du 5 mai. Quatre jours par conséquent après la fête du roi.

Sur toutes les scènes à présent, le beau rôle est pour les voleurs. On sait que le théâtre a la prétention d'être le miroir de l'époque.

Sa Majesté doit, dit-on, partir pour les départements le 20 mai. Les préfets ont déjà reçu l'ordre de préparer l'enthousiasme et d'organiser l'ivresse.

Il a fallu à Lyon mettre en réquisition l'artillerie et les baïonnettes pour empêcher la République d'héberger ses amis. On ne sera jamais obligé, pour un pareil motif, d'en venir à ces extrémités à l'égard de la royauté citoyenne.

Le grand Turc vient d'accorder une amnistie pleine et entière à tous les prévenus des délits politiques. Ceci est une nouvelle preuve que l'influence du gouvernement français est nulle à Constantinople.

On sait que le savetier de La Fontaine ne chanta plus dès qu'il fût devenu riche. Si l'accumulation des écus produit cet effet, il ne faut pas s'étonner que certain gros et gras personnage ait cessé ses refrains patriotiques.

Le Constitutionnel signale l'existence d'un nouveau banc d'huîtres. Il veut sans doute parler d'une banquette qui vient d'être ajoutée au centre de l'enceinte législative au Palais-Bourbon.

L'autre jour un amateur, arrêté devant les carreaux d'Aubert, ayant vu un certain personnage appuyé sur un énorme coq, s'écria en poussant son voisin:--«Voilà un fameux coq, hein?»

La saisie de la Tribune nous a beaucoup étonnés; nous ne pensions plus qu'il était possible d'exciter à la haine et au mépris du gouvernement du roi.

On a bien tort de dire que l'ordre de choses n'a pas de tendresse pour Paris. C'est, au contraire, pour lui qu'il réserve tous ses feux.

On est étonné qu'un gouvernement qui absorbe tant de millions ait si peu de valeur.

On disait autrefois: «Pour faire la guerre, il faut de l'argent, de l'argent, et encore de l'argent.»--L'ordre de choses emploie la même recette pour la paix.

Le jour de l'inauguration de la statue de Napoléon sur la place Vendôme bien des gens n'étaient pas de l'avis du bon Lafontaine quand il dit: Mieux vaut goujat debout qu'empereur enterré.

La France ne songe qu'à recouvrer ses frontières. L'ordre de choses pense à recouvrer ses écus.

Le juste-milieu ressemble à ces poltrons qui se sont fait de mauvaises affaires et que la pour force à garder la chambre.

M. Thiers soutient qu'en fait d'impôts il ne faut pas négliger les petites tailles.

Jules Rohaut.(A suivre.)

PROCÈS DU MARÉCHAL BAZAINE UNE SÉANCE DU CONSEIL DE

GUERRE SIÉGEANT A TRIANON.

NOS GRAVURES

Trianon

Le 6 octobre, il y avait à Versailles un mouvement inusité. Depuis les vacances de l'Assemblée nationale, jamais le chemin de fer n'avait déposé à la gare de cette ville un pareil nombre de visiteurs, bien que ce nombre fut relativement restreint.

Mais le flot ne faisait que passer.

A peine arrivé, il repartait dans la direction du château, envahissait le parc peuplé de déesses de marbre et de bronze, traversait les grandes prairies plantées d'arbres superbes, et s'écoulait finalement le long du bras septentrional du grand canal pour venir enfin s'arrêter devant le Grand-Trianon, ce charmant château, élevé sous Louis XIV par Mansard, au milieu des massifs de verdure et des pelouses.

Le Grand-Trianon, un beau jour, on ne sait pourquoi, avait pris la place de la maison de porcelaine, une bonbonnière bâtie vingt ans auparavant pour Mme de Montespan. Mais alors Mme de Montespan avait perdu l'oreille et le cœur du roi; et, de même que Mlle de La Vallière battant en retraite devant elle, s'était retirée aux Carmélites, ainsi elle-même avait déjà cédé le pas à Mme de Maintenon et gagné de son pied qui n'était plus léger la communauté de Saint-Joseph. Le roi d'ailleurs avait vieilli, pas assez toutefois pour que le nouveau château ne retentit pas encore du bruit des fêtes. Mais cela ne devait pas durer. Bientôt, il se lit autour du joli pied-à-terre un silence que troublèrent à peine, vers le milieu du XVIIIe siècle, les éclats de rire de Louis XV folâtrant en traîneau à travers les allées de son parterre. Louis XVI, Napoléon, Louis XVIII, Charles X, s'y montrèrent de loin en loin seulement. Le Grand-Trianon avait décidément perdu toute faveur. Ce ne fut que sous Louis-Philippe qu'il cessa d'être délaissé et sortit de l'oubli. Ce roi l'aima, l'habita, et lui fit subir de notables et heureuses modifications. On montre aux visiteurs les appartements qu'il y occupa, sa chambre à coucher modestement meublée, son cabinet de travail où l'on remarque une table d'acajou fort simple qui lui servait de bureau. Mais Louis-Philippe était un roi bourgeois. Il vivait en bon père de famille, et n'avait jamais figuré dans le moindre ballet. Aussi passa-t-il au Grand-Trianon sans bruit, et depuis lors, de cette résidence princière, personne n'avait plus entendu parler. D'où vient donc que sortant de son sommeil de Belle au bois dormant, tout à coup voilà qu'elle ouvre ses portes à deux battants; que devant sa belle façade à toit plat, aux fenêtres en portiques, les voitures s'arrêtent; que, dans sa cour d'honneur, circulent des groupes d'officiers; qu'enfin dans un coin, à quelques pas de sa grille, se trouve, champignon en une nuit poussé, une guinguette pleine de bruit?

Vous le savez, et je n'ai pas besoin de vous le dire, car c'est le bruit, sinon de la cour, au moins de la ville. De ce nid bâti pour les amours on a fait une salle de justice. C'est Théines qui y règne maintenant, tenant une épée nue d'une main et de l'autre une balance. Métamorphose au moins singulière! Comment on en a eu l'idée, je l'ignore; mais ci-dessous on vous dira comment elle s'est effectuée.

L. C.

Procès du maréchal Bazaine

PREMIÈRE SEANCE DU CONSEIL DE GUERRE

Dans notre précédent numéro nous avons dit, et nos lecteurs savent que c'est dans la galerie servant de vestibule au château du Grand-Trianon, qu'a été établie la salle des séances du conseil de guerre chargé de juger le maréchal Bazaine.

Notre grand dessin représente cette salle et donne la physionomie exacte de la première séance du conseil.

Transformer ce magnifique péristyle en salle d'audience n'était pas chose facile. On y est cependant parvenu, grâce à l'habileté des dispositions prises. La salle offre l'aspect d'un long parallélogramme, dont une partie a été surélevée par des travaux de charpente. Dans cette partie se trouvent: au fond, un large bureau en forme d'hémicycle pour les juges militaires; puis à gauche, pour l'accusé, un fauteuil et une table recouverte d'un tapis vert, et la barre de la défense; à droite, le bureau réservé au commissaire du gouvernement, et la tribune des journalistes, élevée derrière les colonnes de marbre de la galerie. Cette tribune est disposée en gradins et peut contenir soixante-dix personnes environ. Enfin, au milieu, devant le bureau du conseil, est établi le greffier. Une légère balustrade recouverte de velours rouge sépare cette première partie de la salle de la seconde, à laquelle on arrive en descendant une marche.

Cette seconde partie est coupée par une enceinte réservée au publie muni de cartes et aux témoins. Derrière est un espace assez étroit pour le commun des martyrs qui ne craindront pas de demeurer cinq heures debout, chaque jour, après avoir fait queue, s'ils veulent suivre les débats de ce procès, qui sera long.

La décoration de cette salle est des plus simples. Les murs sont en granit rouge veiné de blanc et orné de distance en distance de fausses colonnes blanches, à chapiteaux contournés. Les tentures sont en reps vert. Quatorze grosses colonnes en granit rouge séparent la salle en deux dans toute sa longueur, gênant beaucoup la vue de la tribune de la presse. Derrière les fauteuils des juges et au-dessus de la porte d'entrée de la chambre du conseil, on voit un grand Christ en croix. Puis, pour parer au froid, qui est imminent, quatre poêles sont alignés de distance en distance. Cependant la température n'a pas cessé d'être douce, et à travers les fenêtres largement ouvertes sur la cour d'entrée du château, on aperçoit les grands arbres du parc, à la verdure encore vigoureuse.

Mais il est temps de pénétrer dans la salle du conseil de guerre. A midi un quart, on annonce l'entrée des juges militaires. La séance est ouverte. Les membres du conseil sont: MM. le duc d'Aumale, président, tournure militaire, moustaches et barbiche blondes, voix forte et sonore, habituée au commandement; de Chabaud-Latour, officier général du génie, soixante-dix ans environ, un peu fatigué; de la Motterouge, plus âgé que le précédent, mais portant plus gaillardement son âge; Tripier, vieux et un peu cassé, appartenant au génie, blessé à l'Alma, porte lunettes; Guyot, artillerie, petit et gros, mais vif et alerte; Lallemant, très-grand, air grave et réfléchi, serait le plus jeune ou le moins âgé du conseil si le général de cavalerie Princeteau n'en faisait pas partie; de Malroy, regard doux, air décidé, chauve, soixante ans; Ressayre, figure d'anachorète, a commandé une division à la bataille de Coulmiers, où il fut blessé grièvement; enfin le général Pourcet, petit, maigre, impatient, coiffé à la Titus. Très-savant, m'a-t-on dit, il représente, comme on sait, le ministère public.

Quelques minutes après l'entrée en séance du conseil, ordre est donné par le président d'introduire le maréchal. Mouvement de curiosité très-marqué. L'accusé entre d'un pas lourd et avec un certain embarras. Il porte le costume de maréchal, petite tenue, et la grand'croix de la Légion d'honneur. Il a de l'embonpoint; ses yeux sont petits, son visage est gras, son crâne absolument chauve. Deux sourcils très-fins, deux petites moustaches brunes se dessinent seuls dans cet ensemble de rondeurs grasses. Il est d'ailleurs un peu pâle: on le serait à moins. Calme en apparence, sa préoccupation ne se trahit que par certains gestes. Ainsi il porte fréquemment sa main à ses lèvres ou à son front, ou bien il joue machinalement avec une bague qui brille à l'un de ses doigts.

Avec l'entrée du maréchal, le défilé des témoins a été l'intérêt de cette première audience. Ces témoins, fort nombreux, peuvent se diviser en trois catégories: les militaires, maréchaux, généraux, officiers supérieurs ayant fait partie de l'armée du Rhin; les témoins politiques, tels que MM. Jules Favre, Gambetta, de Kératry, et les témoins qui n'entrent ni dans l'une ni dans l'autre de ces catégories, tels que douaniers, employés de chemins de fer, ingénieurs. Le premier témoin appelé a été le maréchal Canrobert, et le second le maréchal Lebœuf, sur lequel tous les yeux se sont fixés avec une attention particulière. Le général Changarnier a aussi beaucoup attiré les regards, avec son pantalon gris-perle et sa redingote bleu clair élégamment boutonnée. Mais celui qui a excité la curiosité la plus vive est encore le fameux M. Régnier, cet envoyé mystérieux qui alla trouver le maréchal au travers des lignes prussiennes, ouvertes pour lui, et amena en Angleterre le général Bourbaki.

L'appel des témoins terminé, la séance a été suspendue pendant dix minutes. A la reprise de l'audience, il a été donné lecture des états de service du maréchal Bazaine et de la première partie du rapport du général Rivière, rapport net, clair, précis, et du plus haut intérêt. Mais arrêtons-nous. Ce serait sortir du cadre de cet article que d'entrer ici dans des détails qui ne sont point de notre compétence et que d'ailleurs tout le monde connaît.

L. G.

La pêche des huîtres

L'humeur médisante qui caractérise notre espèce s'est exercée aux dépens de cet aimable mollusque, la fleur et la joie des soupers fins. Sous prétexte qu'il consacre à bâiller une bonne part de son existence, nous en avons fait le type de l'engourdissement intellectuel, et «bête comme une huître» est devenu un de nos dictons les plus familiers. Si Dieu daignait un jour lui accorder la parole, le bivalve nous répondrai, probablement que si l'esprit ne court pas ses bancs comme il est entendu qu'il court nos rues, en revanche on n'a jamais rencontré une huître plus sotte que ses sœurs les autres huîtres, ce qui est bien un avantage. J'ai connu un huîtrier forcené qu'indignait cette injustice. Tous les soirs, quand il achevait sa quatrième douzaine, ses yeux s'humectaient, deux larmes descendaient sur ses joues et venaient se confondre avec l'eau salée dont ruisselait sa barbe, et la bouche pleine il s'écriait:--Les ingrats! en d'autres temps ou lui eut dressé des autels. Sans s'élever à cet enthousiasme, on peut prétendre que ses mérites comestibles auraient dû nous rendre beaucoup plus indulgents pour sa pauvreté en matière d'idéal.

J'affiche quelque désintéressement en embrassant sa défense, car je ne vous dissimulerai pas que je nourris contre elle un fort gros grief, que probablement vous partagez avec moi. Ce grief se fonde sur les prix exagérés que cette belle des mers a mis depuis quelques années, à ses faveurs. Au bon vieux temps, qui n'est pas si loin de nous que vous le supposez peut-être, pour douze sols,--vieux style aussi,--on vous en servait une douzaine toutes frémissantes dans leurs écailles nacrées. Que dis-je? A cette heureuse époque, à l'instar de la Déesse à la voix rauque de Barbier, l'huître ne dédaignait pas la populace. La charrette de l'écaillère nomade la débitait,--un peu défraîchie sans doute,--à raison de trente centimes et moins encore, dans les rues, dans les carrefours. Tout cela est bien loin de nous; tandis que le monde se démocratisait au-dessus d'elle, elle s'aristocratisait à nos dépens; la voilà devenue un mets de luxe, peu accessible à la médiocrité, même dorée; elle coûte juste le triple de ce qu'elle valait autrefois.

Ce renchérissement progressif et excessif de ces mollusques a des raisons multiples. Il tient à la fois à la facilité des transports par voie ferrée et à la spéculation, qui s'est mêlée de ce commerce. En même temps, et ne le regrettons pas, les pêcheurs mieux renseignés sont devenus plus exigeants. Et puis on avait quelque peu abusé des bancs, il y a quelques années. Enfin, des causes complètement indépendantes de l'action humaine ont leur influence sur la production huîtrière. La température agit énergiquement sur la croissance de l'huître, beaucoup plus lente dans les eaux froides du large, que sur certaines parties de la côte; il est constant que la multiplication a singulièrement souffert du manque de naissain dans la dernière période.

Heureusement notre malchance n'est pas sans appel et cet état de choses peut se modifier. Il y a lieu d'espérer que nos bancs se relèveront de l'état de marasme que nous signalons. On leur rendrait plus rapidement leur prospérité première en établissant des réserves où l'on déposerait le naissain lorsqu'il serait abondant.

Les annales de l'huître ne sont pas sans gloire; elle a inspiré de luxueuses folies aux maîtres fous de la gastronomie, les Romains; mais le cadre purement pittoresque et industriel de cette étude ne nous permet pas un retour dans le passé du coquillage qui nous occupe, si flatteur qu'il puisse être pour lui.

Sa description, je rougirais de l'entreprendre; je vous l'assure, vous vous renseignerez beaucoup plus agréablement sur ce point chez l'écaillère du coin, qu'en ayant recours à tous les traités d'histoire naturelle. Prodigue de tout ce qui est bon, la nature l'a largement distribuée dans les mers de toutes les latitudes; ses espèces sont nombreuses; nous ne nous occuperons que de celles qui se trouvent sur notre littoral. Ce sont:

1° L'huître pied de cheval, diamètre 12 centimètres; les amateurs de grosses bouchées, les gourmands seuls en font quelque cas. On la pêche sur tous les fonds rocailleux.

2º L'huître normande ou cancalière, huître blanche dont la dimension est de 7 à 8 centimètres, l'écaille épaisse et la qualité supérieure, bien qu'elle reste au-dessous de sa voisine l'armoricaine.

3° L'huître bretonne, petite de taille, 4 à 5 centimètres de dimension; à coquille mince et narrée, d'un goût exquis, pouvant rivaliser avec celui de l'huître anglaise, qui est d'un vert foncé à écailles rondes et de dimensions moindres encore.

4° L'huître de Marennes, qui se rapproche de la précédente par ses qualités, s'en distingue par la nuance verdâtre, qu'elle affecte et qu'elle doit aux fonds vaseux sur lesquels elle a vécu.

Nous aurons plus tard à nous occuper des mœurs, des habitudes de l'huître,--en dépit du préjugé elle en a,--de sa reproduction, des tentatives d'éducation huîtrière, du parcage, etc.; mais avant d'aborder ces questions, il faut savoir comment on la pêche.

La drague est l'instrument le plus en usage pour aller la chercher au fond des mers. Cette drague consiste en une sorte de sac à mailles de fil de fer ou de corde. Il est muni à son ouverture d'une forte armature de fer figurant un trapèze très-allongé. L'appareil est maintenu par trois tringles du même métal dont deux partent de ses extrémités, une de son milieu, pour se réunir à un anneau de traction sur lequel est frappé un cordage amarré lui-même à l'arrière du bateau. Cette disposition maintenant l'engin horizontal lui permet de racler les fonds et de détacher les huîtres, qui tombent alors dans le filet.

La drague, on le comprend, doit souvent rencontrer des obstacles: pierres, roches, débris de navires qui, non-seulement peuvent l'arrêter, mais briser son armature. On pare à ces accidents en frappant à l'une de ses extrémités un petit orin muni d'une bouée qui permet de la retrouver. Une autre méthode très-ingénieuse consiste à étalinguer l'amarre de traction fixée à un des angles de l'armature par un faible filin; en cas d'arrêt sérieux, ce filin se brise, l'appareil se renverse, et, ne formant plus râteau, il est aisément dégagé.

La largeur de la drague varie en raison des difficultés que présentent les fonds à explorer. Un des meilleurs types, la drague cancalaise, mesure de 1m50 jusqu'à 2m50 de lame. La grandeur de la maille est réglementée administrativement suivant la taille des coquillages. Son minimum est fixé à 5 centimètres carrés.

Dans nos pêcheries en rivière de la Seurre, de Pont-l'Abbé, du Sucidy et même dans la baie d'Arcachon, on emploie pour pêcher l'huître de simples canots ou tillotes à deux ou quatre avirons, munis d'une drague légère qu'un seul homme placé à l'arrière peut manœuvrer. Les bancs du large sont exploités à l'aide d'embarcations pontées et d'un tonnage moyen de sept tonneaux, qui marchent à la voile et peuvent avoir plusieurs dragues à la traîne. A Cancale, chaque bateau en possède trois; dans le passage de la Déroute, j'ai vu des embarcations anglaises en mettre jusqu'à sept à la mer..

Les bateaux destinés à cette pêche doivent réunir deux qualités essentielles: la solidité et la vitesse. La rapidité de la marche donne de grands avantages aux pêcheurs, non-seulement sur les bancs, mais dans le transport du chargement aux parcs, claies et dépôts de la côte. Les cutters anglais de Jersey, Liverpool, Ry, etc., auxquels leur construction à clins procure cette rapidité en même temps qu'elle leur donne une grande élégance, sont de parfaits modèles du bateau pêcheur d'huîtres.

Par un bon temps et une jolie brise, rien n'est beau connue le tableau d'une flottille de pêcheurs en action. Les carènes noires des bateaux ruisselantes sous les caresses de la vague étincellent au soleil; avec leurs voiles blanches effilées, ils ressemblent à une nuée d'oiseaux éparpillés sur la mer, et malgré le poids des dragues qu'ils traînent à leur suite, comme l'oiseau, ils semblent voler en laissant une légère traînée d'écume sur sa surface.

À bord, quelle fiévreuse activité! Il faut voir la prestesse avec laquelle, quand l'huîtrière est riche, l'appareil est vidé et rejeté à la mer.

Quelquefois, lorsque la scène se passe sur un banc interdit, elle se complique. Un de ces avisos de l'État qui jouent sur ces plaines liquides le rôle des gardes champêtres dans nos campagnes surgit tout à coup de quelque coin de l'horizon, tombe comme la foudre sur les délinquants, amariné les plus maladroits et gâte un peu le plaisir de la fête. Celles des embarcations qui ont eu la chance de lui échapper, quelquefois en sacrifiant leurs engins de pêche, se couvrent de toile, font force de voiles et s'éparpillent dans toutes les directions.

Le départ et l'arrivée de la caravane, c'est ainsi que l'on appelle à Cancale la drague annuelle des huîtres, est encore un spectacle auquel le plus indifférent ne saurait assister sans éprouver une certaine émotion. Il donne la mesure de l'importance de la récolte du coquillage pour ces populations. Aussitôt que les bateaux sont signalés, tout le littoral est en mouvement; les falaises, les grèves se couvrent de monde; une fourmilière humaine s'y presse, s'y amoncelle. Femmes, enfants, vieillards sont accourus pour assister au triage du précieux mollusque et constater les résultats de cette campagne, qui apportera l'aisance dans chaque foyer, qui peut-être aussi les laissera dans la gêne. Les premières, les poings sur les hanches, le teint allumé, l'œil fiévreux, comptant les paniers qui se vident avec cette âpre cupidité que l'on a si peu le droit de reprocher aux pauvres gens; les petits, les yeux écarquillés, s'émerveillant devant ces trésors avec la naïveté de leur âge; les vieux y trouvant un prétexte pour revivre les jours du passé, et constater sa supériorité sur le présent: les huîtres étaient bien plus grosses de leur temps, on en cueillait aussi bien davantage. Si la pêche est plus faible, c'est que les équipages sont moins vaillants; et tout fier de l'avoir constaté, redressant son buste voûté, le bonhomme reprend sa chique, qu'il avait pieusement déposée dans un coin de son béret pour pérorer plus à son aise.

Nous parlions tout à l'heure de la pêche sur les bancs prohibés; les Anglais sont nos maîtres dans ce genre de maraude; mais malheureusement ce n'est pas seulement en fait de pêche illicite que s'affirme la supériorité de leurs pêcheurs. Leur caractère froid et calculateur, un instinct plus raisonné de leurs intérêts leur ont permis de former entre eux des guilds ou corporations où se réunissent les capitaux et qui répartissent équitablement entre les intéressés les produits de la commune industrie.

Si, hors de chez eux, ils cèdent un peu trop aisément à l'attrait du fruit défendu, en revanche ils respectent strictement, rigoureusement les prohibitions de leur littoral, et notamment celles des baies de Portland, Falmouth, Swansea pendant la période de fermeture. On les voit aussi se donner la peine de débarrasser les fonds de pêche pendant l'été des herbes, des plantes marines qui nuisent singulièrement à la production du brood ou naissain. Chez nous, au contraire, et si avantageux que soit le traînage du chalut sur les bancs, pour les approprier, la crainte que les pêcheurs n'abusent de cette opération conservatrice pour capturer des huîtres hors saison fait qu'elle est très-peu pratiquée.

On voit que nous avons encore bien à faire pour égaler nos voisins. L'envasement a fait disparaître les huîtres des bancs des Maronnes, des Flamands, Mérignac, Lamouroux, Dugnas, Martin-Gêne, La Tremblade; mais la grande décroissance que nous avons signalée dans notre production huîtrière revient aussi pour une bonne part à l'imprévoyance, nous devrions dire à l'imprévoyante cupidité des exploitants. La fable de la poule aux œufs d'or restera une éternelle vérité.

L'administration de la marine s'est vivement préoccupée de cette situation, et grâce à elle, si toutes nos huîtrières ne sont pas encore relevées, du moins celles d'Arcachon, de Cancale, donnent-elles aujourd'hui d'excellents résultats; elles sont parvenues à alimenter, concurremment avec un certain nombre d'achats effectués en Angleterre, les parcs de Loc-Tudy, Cancale, Saint-Waast, Courseuilles, où l'huître acquiert toute sa finesse et son embonpoint avant d'être livrée à la consommation.

Si satisfaisant que soit le progrès, nous devons souhaiter mieux encore; avec l'étendue de côtes que nous possédons, avec un peu de sagesse, nous cesserions rapidement d'être sous ce rapport les tributaires de l'étranger.

Le nombre des bateaux pêcheurs d'huîtres est;

à Arcachon, de 620

Cancale 100

Granville 30

Tréguier }

Lézardrieux } 700

Pont-l'Abbé }

En total... 1,450

embarcations, sans compter celles de la haute Normandie, qui draguent l'huître au moins par intervalles.

En supposant cinq hommes d'équipage pour chacun de ces bateaux, on obtient le chiffre respectable de 7,250 pêcheurs. Si l'on veut bien observer que sur toute cette partie de nos côtes, 12,000 individus au moins trouvent encore un certain salaire en ramassant les huîtres à la main à la marée basse, on en conclura que le précieux coquillage peut à bon droit être considéré comme la manne de ces populations du littoral.

Les prix des huîtres sont:

A Arcachon 20 à 25 fr. le mille.

Marennes. 30 à 35 »

Pont-l'Abbé, le Tudy 60 à 70 »

Cancale 60 à 70 »

Lézardrieux 50 à 60 »

Saint-Waast 60 à 65 »

Dunkerque (huîtres angl.) 90 à 100 »

Ostende 100 à 110 »

L. Faudacq.

Nuka-Hiva

En suivant vers la gauche la rue de Taïohaé, on arrive, près d'un ruisseau limpide, aux quartiers de la reine. Un figuier des Banians, développé dans des proportions gigantesques, étend son ombre triste sur la case royale. Dans les replis de ses racines, contournées comme des reptiles, on trouve des femmes assises, vêtues le plus souvent de tuniques d'une couleur jaune d'or qui donne à leur teint l'aspect du cuivre. Leur figure est d'une dureté farouche; elles vous regardent venir avec une expression de sauvage ironie.

Tout le jour assises, dans un demi-sommeil, elles sont immobiles et silencieuses comme des idoles. C'est la cour de Nuka-Hiva, la reine Vaékéhu et ses suivantes.

Sous cette apparence peu engageante, ces femmes sont douces et hospitalières; elles sont charmées qu'un étranger prenne place près d'elles, et vous offrent toujours des cocos ou des oranges.

Elisabeth et Atéria, deux suivantes qui parlent français, vous adressent alors, de la part de la reine, quelques questions saugrenues au sujet de la dernière guerre d'Allemagne. Elles parlent fort, mais lentement, et accentuent chaque mot d'une manière originale. Les batailles où plus de mille hommes sont engagés excitent leur sourire incrédule; la grandeur de nos armées dépasse leurs conceptions.

L'entretien pourtant languit bientôt; quelques phrases échangées leur suffisent, leur curiosité est satisfaite et la réception terminée; la cour se momifie de nouveau, et, quoi que vous fassiez pour réveiller l'attention, on ne prend plus garde à vous.

La demeure royale, élevée par les soins du gouvernement français, est située dans un recoin solitaire, entourée de cocotiers et de tamaris.

Mais, au bord de la mer, à côté de cette habitation modeste, une autre case, case d'apparat, construite avec tout le luxe indigène, révèle encore l'élégance de cette architecture primitive.

Sur une estrade de larges galets noirs, de lourdes pièces de magnifique bois des îles soutiennent la charpente. La voûte et les murailles de l'édifice sont formées de branches de citronniers, choisies entre mille, droites et polies comme des joncs; tous ces bois sont liés entre eux par des amarrages de cordes de diverses couleurs, disposés de manière à former des dessins réguliers et compliqués.

Là encore, la cour, la reine et ses fils passent de longues heures d'immobilité et de repos, en regardant sécher leurs filets à l'ardent soleil.

Les pensées qui contractent le visage étrange de la reine restent un mystère pour tous, et le secret de ses éternelles rêveries est impénétrable. Est-ce tristesse, ou abrutissement? Songe-t-elle à quelque chose, ou bien à rien? Regrette-t-elle son indépendance et la sauvagerie qui s'en va, et son peuple qui dégénère et lui échappe?...

Atéria, qui est son ombre et son chien, serait en position de le savoir; peut-être cette inévitable fille nous rapprendrait-elle. Mais tout porte à croire qu'elle l'ignore, et il est possible même qu'elle ne se le soit jamais demandé.

Vaékéhu consentit avec une bonne grâce parfaite à poser pour plusieurs éditions de son portrait; jamais modèle plus calme ne se laissa examiner plus à loisir.

Cette reine déchue, avec ses grands cheveux en crinière et son fier silence, conserve encore une certaine grandeur.

Un soir, au clair de lune, comme je passais seul dans un sentier boisé qui mène à la montagne, les suivantes m'appelèrent.

Depuis longtemps malade, leur souveraine, disaient-elles, s'en allait mourir.

Elle avait reçu l'extrême-onction de l'évêque missionnaire.

Vaékéhu était étendue à terre et tordait ses bras tatoués avec toutes les marques de la plus vive souffrance; ses femmes, accroupies autour d'elle, avec leurs grands cheveux ébouriffés, poussaient des gémissements et menaient deuil (suivant l'expression biblique qui exprime parfaitement leur façon particulière de se lamenter).

On voit rarement dans notre monde civilisé des scènes aussi saisissantes; dans cette case nue, ignorante de tout l'appareil lugubre qui ajoute en Europe aux horreurs de la mort, l'agonie de cette femme révélait une poésie inconnue, pleine d'une amère tristesse.

Le lendemain de grand matin, je quittai Nuka-Hiva pour n'y plus revenir, et sans savoir si la souveraine était allée rejoindre les vieux rois tatoués ses ancêtres.

Vaékéhu est la dernière des reines de Nuka-Hiva; autrefois païenne et quelque peu cannibale, elle s'était convertie au christianisme et l'approche de la mort ne lui causait aucune terreur.

Julien V...

NUKA-HIVA

La reine Vaékéhu.

La Reine Vaékéhu et ses fils.--D'après les croquis de M.

Julien V.

LE DÉJEUNER.--D'après le tableau de M. Caraud.

Le déjeuner

Près d'une table toute servie une jeune fille est debout.

Sa taille est fine et souple, son air à la fois malin et candide, son front pur. Bon pied, bon œil, bon cœur et bon appétit.

Elle tient à la main une assiette dans laquelle fume le potage qu'elle s'apprête à manger. Elle y a plongé une première fois la cuiller qu'elle a approchée de sa bouche. Mais le potage, brûlant, a trompé son attente. Vite, soufflons. Donc elle souffle, en attendant mieux. Elle ne semble pas d'ailleurs pressée outre mesure. Elle a là, sous les yeux, un spectacle qui la réjouit, et semble captiver son attention. La table est posée près de la fenêtre, la fenêtre est ouverte et par cette fenêtre, une bande d'aimables parasites, les hôtes du pigeonnier, à tout coup fait irruption dans la chambre. Elle a pris possession de la table, et comme en pays conquis elle en use ou plutôt en abuse.

Ce n'est rien, comme vous voyez, ce sujet de tableau, choisi par M. Caraud; et cependant, de ce rien, il a fait une chose charmante, devant laquelle, au Salon de cette année, on s'oubliait volontiers. Toile très-gracieuse et très-délicate, œuvre d'un artiste du talent le plus fin.

L. C.

LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

Ce qu'il faut faire pour moraliser la bourse

Que de choses nous aurions encore à mettre en lumière pour bien faire comprendre les envahissements du Jeu de la Bourse et les ravages qu'il a produits dans les familles depuis un demi-siècle! Mais il nous suffira de nous arrêter à deux considérations dernières.

*

* *

Non-seulement tout le monde est attiré par un irrésistible penchant vers le tourbillon de la Bourse, mais ce tourbillon va si bien s'élargissant qu'il ne fait plus de tout l'occident de l'Europe qu'un seul et unique marché.

Dès qu'un premier cours a été coté par la Coulisse sous le péristyle de la Bourse, on voit s'établir un va-et-vient du télégraphe à la Bourse et de la Bourse au télégraphe. C'est un feu roulant de dépêches pour les départements, pour Londres, Bruxelles, Amsterdam, Vienne, Berlin. Agents de change, coulissiers, banquiers, sociétés de crédit, changeurs, font parvenir toutes les variations à leurs correspondants, de manière à profiter, si c'est possible, d'une place à l'autre, des moindres fluctuations de la rente. Tout mouvement de nos fonds publics se répercute ainsi sur toutes les bourses par une gerbe de dépêches qui se croisent à travers l'Europe et qui donne au marché des proportions infinies. Ce n'est plus un marché, c'est un monde en ébullition.

Songez enfin que, bien souvent, quand les cours, sauf l'imprévu, sont au calme plat, les acheteurs savent, par la multiplicité de leurs opérations, compenser l'atonie des affaires. On vend et l'on achète alors par brassées. Ainsi nous nous rappelons avoir assisté à ce gigantesque coup de crayon.

La rente, suffoquée de chaleur, haletait à 71 fr. 20 c.

--A vingt-deux et demie, envoyez! glapit un agent acheteur.

--Oui, cria un autre agent vendeur.

--Combien? quinze mille?

--Oui.

--Trente mille?

--Oui.